貸株のリスクとデメリット

貸株のリスクとデメリット

貸株サービスはウェブ上で簡単に申込みできますし、申込み後は普通に株を売買するだけで自動で貸株の貸出と返済がされ、貸株金利を得ることができ、非常に手軽です。

そんな貸株におけるリスクとデメリットは何なのでしょうか?しっかりリスクとデメリットを把握し、事前に対策を考えておくことで、安心して貸株を活用することができますので、しっかり理解をしておくようにしましょう。

貸株のリスクについて

貸株の最大のリスクは、貸株を利用している証券会社の倒産です。

証券会社で現物株式を保有する際、貸株をしていなければ、投資家名義の資産として「分別管理」がされており、その株式は証券会社が破綻しようとも保全され、投資家に返還がされます。

一方、貸株をしている場合は、株式は証券会社名義となり「分別管理」の対象外となり、証券会社が倒産した場合、株式あるいはその対価分の金銭の返還が受けられない可能性が非常に高いです。

したがって貸株をした状態で、証券会社の倒産を迎えるという事態だけは「絶対に避けなければならないリスク」となります。

大手ネット証券の倒産リスクは非常に低い

証券会社の倒産というと、2008年のリーマン・ブラザーズ証券や昨年2023年のクレディ・スイスを想起され、「リスクが高いのではないか?金融危機が来たら危ない」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、仮に金融危機が来たとしても、楽天証券やSBI証券など日本の大手ネット証券の倒産リスクは非常に低く、それほど心配する必要はありません。

リーマン・ブラザーズやクレディ・スイスの場合は自己勘定で大きなリスクを取った取引を実施していたため経営破綻をしましたが、ネット証券の収益は基本的に個人投資家の取引の仲介(ブローカレッジ)で成り立っており、株式市況に応じた収益変動はもちろんありますが、基本的にリスクが小さい手堅いビジネスとなっています。

実際に、楽天証券やSBI証券はリーマンショックの時も黒字を確保していました。

貸株におすすめの証券会社は

別途記事で詳しく紹介しようかと思いますが、貸株を利用するにあたっては、倒産リスクの少ない、楽天証券やSBI証券など大手ネット証券を選ぶのが良いでしょう。

また、心配な方は証券会社の経営状況はウェブサイトに上がっていますので、時折チェックされると良いと思います。

また、手軽でおすすめなのは、X(旧Twitter)で株クラの投資家の方をフォローしておくことです。

証券会社に経営危機が発生しているとすれば、生き馬の目を抜く株クラの投資家の方が必ず話題にしてくれるはずです。

万が一倒産リスクが出てきた場合は貸株の解除と別の証券会社へ株式の移管をすれば良い

利用する証券会社が万が一倒産リスクが出てきたと感じた場合は、まずは貸株を解除しましょう。

利用する証券会社のウェブサイトでポチポチすれば貸株を解除できます。

貸株が返却されさえすれば、分別管理の対象となり、証券会社が倒産しようとも保全されますので安心です。

貸株が返却されるまでの期間は通常の株式の売買と同じ、約定日から2営業日後となりますので、倒産リスクを認識してから証券会社が倒産するまで2~3営業日の猶予さえあれば貸株のリスク回避は可能ということになります。

また、返却後は貸株を再開するため、速やかに別の証券会社へ株式の移管手続きを取りましょう。

楽天証券やSBI証券、GMOクリック証券など大手ネット証券では、株式の移管に手数料はかかりません。移管手続きは、楽天証券やGMOクリック証券はウェブ上で完結し手軽です。

一方、SBI証券は株式の移管には書類の郵送が必要で少々面倒ですが、いずれにせよそれほど大きな手間がかかるものではありません。

貸株のデメリットについて

続いて貸株のデメリットについてです。

貸株のデメリットはつまるところ、「株の名義が外れてしまう」事に起因します。

株の名義が外れた状態では、優待、配当、株主総会の出席や議決権行使の権利が得られないということになってきますのでこちらがデメリットとなってきます。

配当については、配当金の代わりに配当金相当額が入金されますが、配当所得税(2024年税率15.315%)相当分が引かれたうえに、雑所得扱いで課税がされるということになり、正規の配当金と比較して非常に不利になってきます。

ネット証券の便利機能を活用しよう

貸株に関するデメリットのうち、優待や配当については証券会社が用意している貸株サービスに付随する便利機能を活用しましょう。

「優待自動取得サービス」、「配当自動取得サービス」あるいはセットで「優待・配当自動取得サービス」といった名称で機能が提供されていますので、こちらをオンにしておくと良いでしょう。

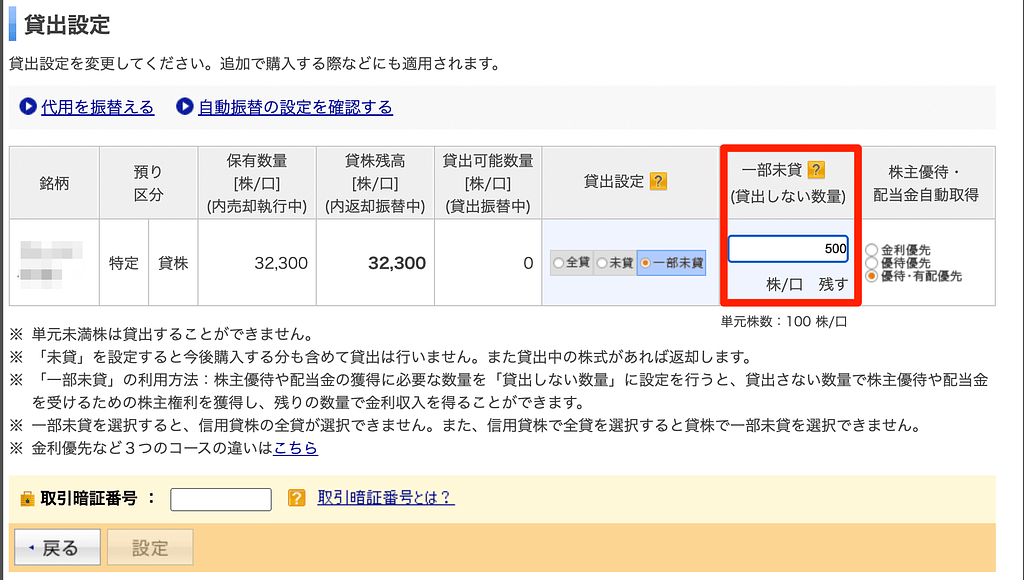

以下は楽天証券の例です。

楽天証券_株主優待・配当金自動取得サービス

楽天証券_株主優待・配当金自動取得サービス

便利機能は完璧ではなく手動解除が必要なケースもあるので注意しよう

「優待自動取得サービス」や「配当自動取得サービス」を活用しておけば、大抵のケースは自動で貸株が外れてくれますが、完璧ではありません。

以下のケースでは、手動解除で対応しましょう。

- 優待や配当を出していない会社の定時株主総会に出席したい、あるいは議決権行使したい

- 優待や配当を出している会社の臨時株主総会に出席したい 、あるいは議決権行使したい

株主優待の長期保有特典の取得のためには「一部貸出さない」設定をしよう

また、株主優待の中には、長期保有特典付きのものがあります。

「優待自動取得サービス」では、優待権利確定日には貸株が返却されますが、それ以外の期間は株の名義が外れてしまっています。

したがって、貸株をしておくと長期保有特典が得られない場合があるので、優待の長期保有特典を取得したい場合は、貸株は常に解除をしておくのが安全です。

なお、厳密には会社側も毎日株主名簿を確認している訳では無く、有価証券報告書上必要な中間期末や期末であったり、四半期配当出している会社は毎四半期末、臨時株主総会が開催される場合は、その権利確定日などに株主名簿を確認していると思われるので、常に貸株を解除しておかなくても長期保有特典が得られるケースはありえます。

しかし、長期保有特典を得られなかった場合の痛手が余りに大きすぎるので、常に解除をおすすめします。

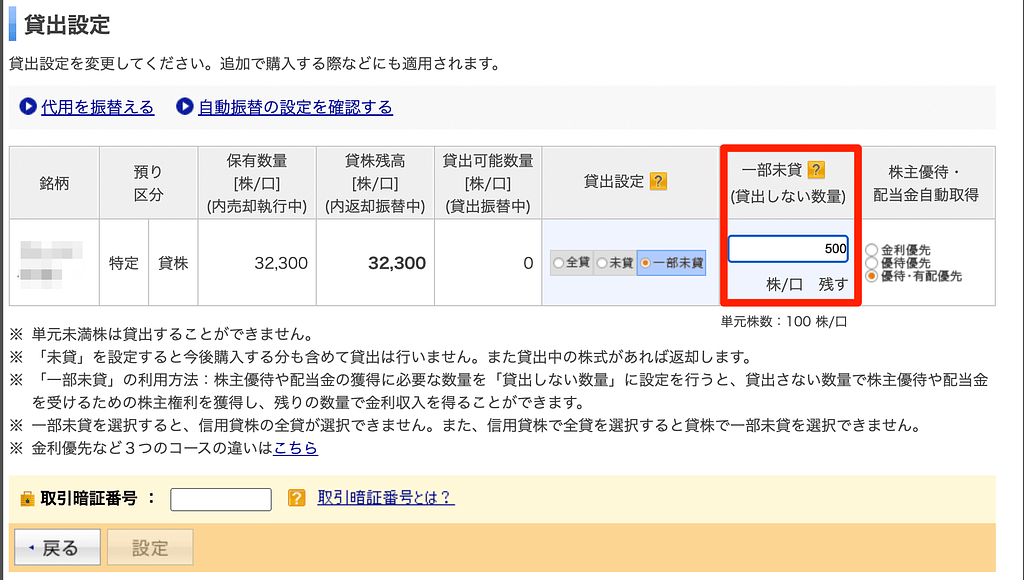

なお、株主優待については保有株上限(それ以上保有株が増えても優待が増えない上限)が基本的に付いていますので、貸株で保有株銘柄毎に設定できる「一部貸出しない」設定を活用し、保有株上限を超えた分に関しては貸株に出し、貸株金利を得つつ、長期保有特典もゲットできるようにしましょう。

楽天証券_一部貸出しない設定

楽天証券_一部貸出しない設定

貸株料の確定申告または住民税申告が必要

貸株料は雑所得に分類されます。貸株料を含む本業以外の所得(多くの方にとって給与所得)が年間20万円を超えると確定申告が必要となり、20万円以下でも住民税申告が必要となります(確定申告をすれば住民税申告は不要です)。

所得を得ているので、申告が必要というのは当たり前なので敢えてデメリットと書く必要はないかもしれません。

しかし、株式投資に関わる譲渡所得や配当所得については源泉徴収が可能で申告不要に出来ますし、働いている方の多くは給与所得についても源泉徴収と年末調整で申告不要と出来ます。

そのため、申告が発生する事が面倒と感じる人が多いと思いますので、デメリットの一つとして上げておきます。

貸株料の申告については別記事で更に詳しくまとめたいと思います。

空売りが促進されてしまう

X(Twitter)やYahoo! 掲示板などでも、時折、貸株オフを推奨する方がいますが、その方たちの主張は貸株によって空売りが促進され、株価が下がってしまうというものです。

貸株によって空売り用の株が融通されるわけですから、空売りが促進されるという事は紛れもない事実です。

しかし、そもそも空売りは市場や株価にとってマイナスなのでしょうか?空売りが市場に及ぼす影響については様々な研究がされていますが、むしろプラスの面が大きいという研究が多く発表されているのが事実です。

プラスの面としてまず挙げられるのは、取引量が増え、流動性が向上することです。流動性が少ないと株を買いたい時に買えず、売りたい時に売れなくなり、安心して株の取引が出来なくなってしまいます。

また、次にプラスの面として挙げられるのは、株価が買手と売手の需給をしっかり反映した株価になりやすくなることです。

難しい言葉では、市場効率性が高くなると言われます。これにより、株価が企業の本源的価値からかけ離れるオーバーシュートや、過剰な株価変動が抑制されます。

また、空売りを使った短期的な売り崩しについてはマイナス面はあると思いますが、これは市場の空売り規制で抑制されています。

いずれにせよ、空売りはいずれ買戻しがされますし、株価は上下に変動しても長期的に見れば企業の本源的価値に収斂して動きます。

したがって長期投資をするのであれば、貸株をオフにして空売りを抑制する必要はないのです。

もちろん、投資家によって投資期間は様々なので、短期目線の方には、貸株が滞ることで、空売りの引き締め、買戻しを誘発したいという思惑の方もいると思います。

そういった方は、貸株をオフにするのも良いと思います。(零細規模の方が貸株オフにしても市場インパクトがあるか疑問ですが。。)

いずれにせよ、長期投資をする人は貸株オフの意見に耳を貸さず、賢く貸株金利を得るのが得策です。